В этот день нам предстояло дойти до Чаме и подняться с высоты 1860 метров на 2670. Встали в 6 утра, позавтракали заказанным с вечера завтраком в 6-30 и в 7 часов выдвинулись в путь. Утро, как и весь день, выдалось довольно туманным.

Первое время мы шли по уже знакомому маршруту, поскольку вчера ходили в эту сторону в Одар. Примерно через километр нам надо было повернуть через мост на правый берег Марсианди, чтобы небольшую часть маршрута пройти не по автомобильной дороге, но мы спохватились поздновато, когда подошли к Багарчапу, на входе в который стояли три маленькие чортена — огонь, воздух и пространство.

Ниже представлена фотография с видом на противоположный живописный берег, по которому проходит пешеходная тропа. Посмотрели карту и решили не возвращаться, потому что кусочек небольшой, всего пару километров, а мы уже примерно на середине. Всё равно скоро тропа вернётся на наш берег через следующий мост.

Тут же, из Багарчапа, показались первые серьёзные горы с заснеженными вершинами. К сожалению, дымка не позволила сделать более видовую фотографию. Деревушка ничем не примечательна. Тут, как и везде, есть пара гостевых домов, но туристы предпочитают останавливаться в более крупных населённых пунктах.

По выходе из Багарчапа мы увидели вдалеке мост, по которому тропинка возвращается на наш берег. Периодически мимо нас вперёд продолжают проезжать грузовые машины. Как потом выяснилось, впереди на реке Марсианди идёт строительство сразу двух гидроэлектростанций, поэтому необходим подвоз стройматериалов, и все грузовики едут туда.

Добравшись до моста, не смогли пройти мимо и не сфотографировать, не погулять по нему. Скинули рюкзаки на берегу, прогулялись туда-сюда. Попытались на глаз определить длину, и Максим был более точен. Этот мостик оказался небольшим, «всего» 80 метров в длину, я же предположил почти вдвое больше. Тут в горах, на огромных просторах, расстояние воспринимается иначе.

Река сверху смотрится очень красиво и имеет нежный бирюзовый цвет. Но пить из неё, конечно же, не стоит, потому что с высокой долей вероятности она несёт в себе сточные воды всех расположенных выше населённых пунктов. Но хотя бы это не Багмати в Катманду!

На пути нам попался очередной портал, на этот раз свежеотреставрированный, с чортенами на крыше, молитвенными барабанами по бокам и росписью по стенам и потолку. Кстати я сейчас задумался, какие барабаны надо крутить, когда идёшь в ту сторону: правые или левые, учитывая, что движение в Непале левостороннее, но обход святынь и соответственно вращение барабанов производится по часовой стрелке и по ходу движения. Выходит, что правые.

Внутри портала нарисован вот такой мужик с балалайкой, окружённый клубами дыма, а под ним (или перед ним?) горит огонь, в котором лежат разноцветные пасхальные яйца. В общем, без пояснительной бригады тут не разобраться в замысле художника.

Вот мы добрались до первой стройплощадки ГЭС, где молодая корова чесала рога о припаркованную «Тату». Нас с Максимом очень впечатлили эти индийские грузовики, а точнее какой-то негласный конкурс среди водителей на предмет «кто изощрённей разукрасит свою машину». Мне кажется, любой цыган позавидует набору красок и элементов декора. Тут тебе и входящий в базовую комплектацию стальной иконостас (это без шуток) с фотографией какой-нибудь формы Шивы, и звёзды из знаков аварийной остановки, и колпаки от дисков для красоты, и наклейки, и флажки, и бахрома. Двух одинаковых «Тат» не существует в природе.

Получается, это был Данагю, населённый пункт, где строят первую ГЭС. Тут же есть маленькая вертолётная площадка. По выходу из деревни мы свернули левее и увидели красивый водопад на безымянном ручье, впадающем в Марсианди, а над ним мост, по которому нам правда идти не нужно, это ответвление трека в сторону ещё какого-то отдалённого водопада. Наш же маршрут идёт вправо.

Тут же начался крутой набор по лестницам, так «полюбившимся» Максиму ещё после вчерашнего похода в Одар. Как по мне, лестница — куда более простой и удобный способ набора высоты, нежели грунт или тем более сыпуха. Впрочем, тут мы набрали метров 100, не больше, и вышли на пересечение с автомобильной дорогой. Рядом с ней была полянка, где сидела большая группа туристов с гидами и портерами. Все они пошли дальше по автомобильной дороге, а наш трек был нарисован через лес.

А лес этот оказался замечательным! Ни до, ни после такое нам не попадалось. Земляная, местами каменистая тропинка, а по сторонам — гигантские замшелые стволы, оплетённые одревесневевшими лианами. То там, то сям встречались магнолии с розовыми и алыми цветами. Настоящие джунгли в горах!

Судя по карте, этот кусочек был не больше пары километров, но очень красивый. А потом мы вышли к очередному подвесному мосту, возле которого сделали привал. В течение основного дневного перехода мы никогда не останавливались обедать, в отличие от большинства туристов, но перекусывали снеками, которые взяли с собой: чернослив, орехи, сушёное мясо и вяленые колбаски.

Да оно как-то и странно обедать в 11 часов утра, учитывая, что мы приходили обычно к 13-14 часам в конечную точку. На этом участке маршрута заметили, что для обустройства туристической тропы (мосты через ручьи) используется местная древесина: валится крупное дерево, из него бензопилой выпиливаются доски и брусья. Ничего не нужно везти издалека.

Тут на подходе к Тимангу мы встретили первых яков. Они были небольшие и двух мастей: рыжие и чёрно-белые. Чем выше в горы, тем сложнее им находить себе пищу. По крайней мере тут хоть трава более-менее растёт.

В Тиманге многие туристы сели на обед, а мы пошли дальше. Порядка двух километров идёт автомобильная дорога, а потом можно свернуть на тропинку через Курунг и Танчок. Мы прошли среди деревенских садов и огородов, потом спустились в глубокий овраг, снова поднялись на противоположную сторону.

По пути я всегда старался обращать внимание на представителей местной фауны, в частности, на птиц. Далеко не всех удавалось сфотографировать, тем более с близкого расстояния. На фото ниже — чёрный дронго, относится к семейству воробьиных, но по размеру почти с сороку. По вечерам я пытался определить увиденных птиц через интернет.

В деревушке Кото, почти перед финальной точкой, оказался один из пунктов контроля ACAP, где у нас снова попросили показать пермиты, отсканировали QR-коды, поставили печати, а также зачем-то спросили, когда мы прилетели, когда улетаем, хотя перед ними лежали наши паспорта с визами и печатями о въезде в страну. Мы решили, что таким образом офицер практикует свой английский язык.

И вот, наконец, мы пришли в Чаме. На входе уже традиционный портал с чортенами огня, воздуха и неба/пространства. В Чаме мы хотели поселиться в определённом гостевом доме, но оказалось, что он полностью занят (позвонил гид какой-то группы и забронировал все номера). В следующем гостевом доме оказалось то же самое. В итоге все отмеченные нами гостиницы оказались заняты, и мы пошли в Tibet Hotel на самом краю деревни возле белой ступы.

Неподалёку от гостиницы под скалой был целый алтарь с картинами, барабанами и камнями, на которых были выточены мантры. В гостевом доме оказались свободные комнаты, причём хозяин сказал, что проживание бесплатно, если мы будем питаться у него. Как в Джагате! Правда оказался один нюанс: электричества в лодже нет и появится только в 5 вечера.

Комнатушка была совсем простенькая и очень маленькая. Только две кровати и всё. Туалет и душ — на этаже. Вода была холодная, но я всё-таки помылся, пока не наступил вечер и не похолодало. Затем мы перекусили в столовой — по супу за 500 рупий и по имбирному чаю за 150 рупий — и отправились немного погулять по Чаме. На фото ниже — вид из нашей комнатушки на столовую. На улице собирался дождь, но так и не собрался.

Мы дошли от окраины до окраины, купили по вкусному пончику в местной лавчонке, а потом у моста в центре поднялись немного вдоль ручья. Как выяснилось, там был устроен водозабор, поэтому были протоптаны хорошие тропинки. На одной из них мы обнаружили следы старого костра, а в нём — несколько закопчённых монет. Попробовали почистить их в ручье песком и глиной — и действительно получилось. Оказалось, что часть монет непальские, часть — индийские. Максим забрал их в коллекцию.

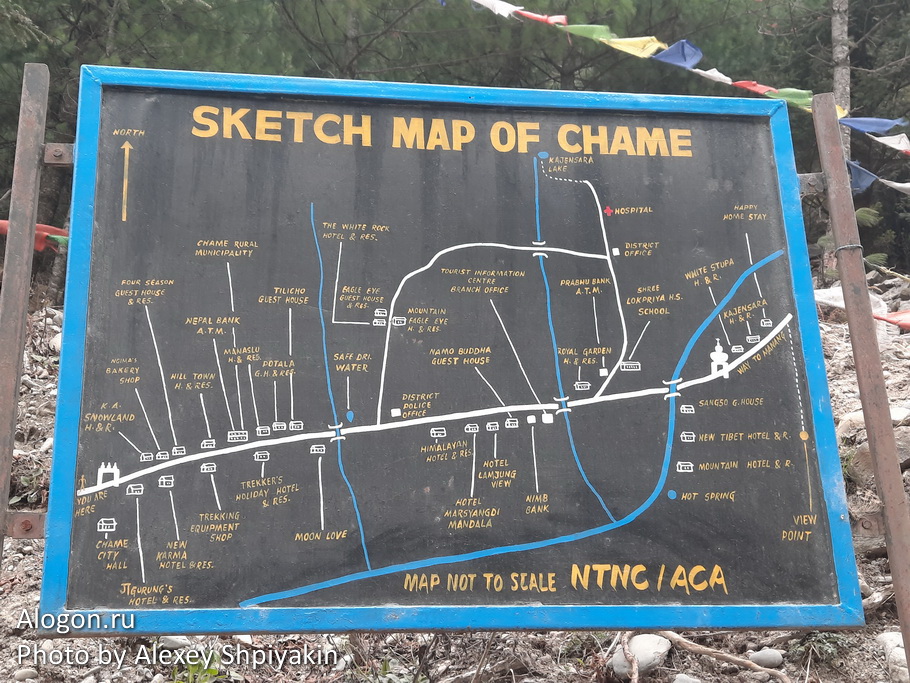

Также хочется отметить, что практически все населённые пункты на маршруте снабжены специальными табличками-картами, на которых можно ознакомиться с планировкой и расположением гостиниц и других полезных объектов. Бывают также отмечены и обзорные площадки, дополнительные маршруты.

В 5 часов вечера действительно дали электричество, а с ним появился и интернет. Мы помёрзли немного в номере и пошли в столовую ужинать. Там было очень тепло и уютно, а хозяин гостиницы оказался отличным поваром. Да и кухня тут впечатляла размером и оснащением. Заказали по дал-бату по 800, два пива по 800 и два тибетских чая (с маслом и молоком яка) по 150.

Дал-бат здесь сервировали по всем правилам, через 15 минут к нам подошла хозяйка и добровольно-принудительно навалила нам в тарелки добавки по размеру как изначальная порция, так что наелись от души. А бывают места, где не попросишь — добавки и не положат. В общем, гостиница понравилась, рекомендую.

Вот такой выдался день. Прошли порядка 19 километров с набором 1243 метра. Пожалуй, самый незрелищный кусок трека за исключением участка по джунглям.

Расширенная галерея за 2 апреля: