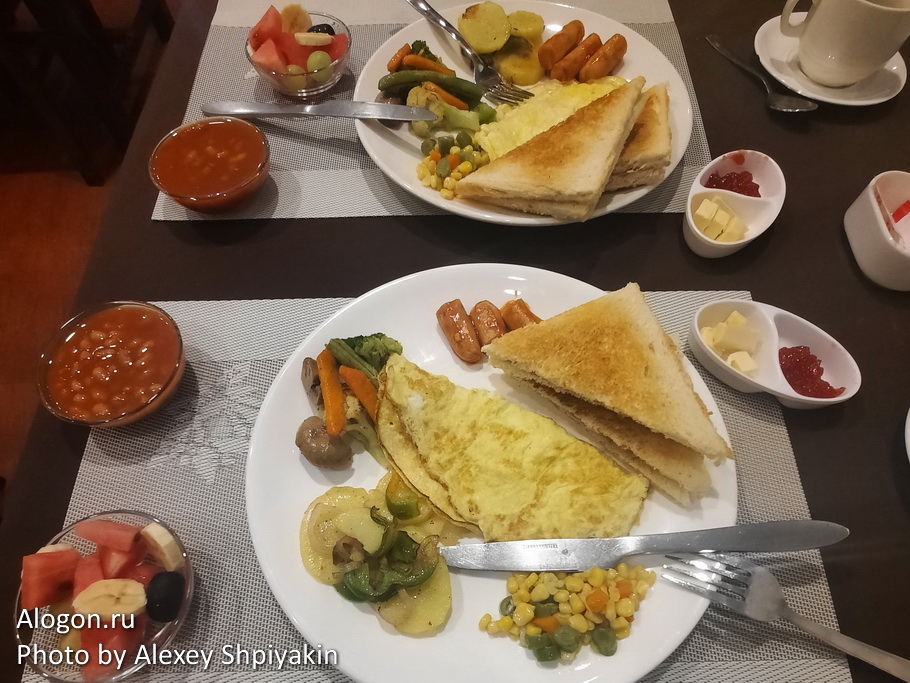

Утром нового дня, 30 марта, мы отправились завтракать на первый этаж гостиницы. В отличие от привычного шведского стола в аналогичных гостиницах России в Непале нужно заказать завтрак ещё с вечера — выбрать один из четырёх вариантов и назвать точное время, когда спустишься вниз.

Наш завтрак входил в стоимость номера, но также его можно купить и непосредственно в отеле. Если не ошибаюсь, цена около 750 рупий = 450 рублей. Еды много и она сытная: омлет, несколько маленьких сосисок, разные консервированные овощи (в том числе фасоль в отдельной тарелочке) и тосты с маслом и джемом. Вот кофе разочаровал — по вкусу самый дешёвый Nescafe из пакетика, причём довольно сильно разбавленный.

Позавтракали и первым делом отправились в туристический центр Катманду, где нужно оформлять пермиты на посещение Annapurna Conservation Area. По пути полюбовались интересной старинной постройкой, которую фотографировали вчера вечером, но разглядеть её в темноте было сложновато. По виду напоминает какой-то амбар, а уж что там на самом деле — непонятно.

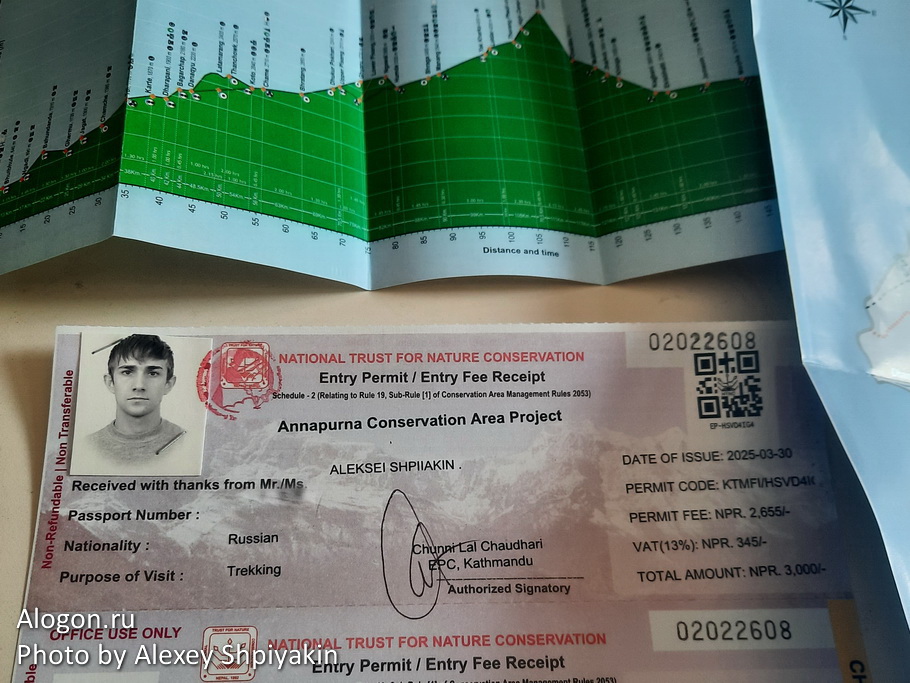

Максим очень торопился прямо к открытию, но я понимал, что ажиотажа там никакого не предвидится. В итоге мы оказались в бюро в гордом одиночестве. Сначала зашли не в ту дверь и долго искали людей, так как все комнаты пустовали. Потом появился какой-то мужичок и показал, что за пропусками надо пройти дальше и повернуть за угол. Там нас сразу встретил сотрудник за конторой и выдал несложные анкеты для заполнения, в которых нужно было указать какие-то данные о себе, дату старта/финиша, из какой точки до какой планируем идти, какие дополнительные маршруты хотим включить (у нас это был Тиличо трейл). Затем он распечатал пропуска на принтере, пришпандорил к ним наши фотографии (нужно принести с собой!), поставил печать и пожелал счастливого пути. Вся процедура занимает минут пять на человека. Также мы взяли в бюро схему маршрута с указанием высот (хотя эта информация у нас также была и в собственных заметках). Стоимость пермита около 2000 рублей на человека.

По выходе из туристического центра с парадного входа стоит памятник первым покорителям Эвереста — новозеландцу сэру Эдмонду Хиллари и шерпе Тенцингу Норгею, совершившим своё легендарное восхождение в 1953 году. Слева от них расположен бюст Бориса Лисаневича. Имя нам ничего не сказало, но интернет поясняет, что это одессит, артист в составе Русского балета Сергея Дягилева, который стал первым менеджером туризма в Непале и консультантом правительства и много сделал для развития туристической отрасли в стране.

Дальше мы отправились искать автобусную станцию, чтобы купить на завтрашнее утро билеты до Бесисахара — максимально удалённой точки, куда можно добраться автобусным транспортом, а далее уже пересаживаться на джип до Джагата. По пути на улицах города встретили такую интересную каракатицу. Опять же, без пояснений интернета тут не обойтись. Оказалось, что это колесница бога Бхайравы (грозной ипостаси Шивы), которую каждый год собирают вручную без гвоздей (!) и декорируют для того, чтобы провезти на вершине этой пирамиды статую Бхайравы с оскаленными клыками. Высота пирамиды 25 метров (8-этажный дом). Праздник ежегодно проводится в апреле, так что мы оказались свидетелями приготовлений к нему.

Добравшись до места, которое у нас на карте было отмечено как автобусная станция, мы ничего там не нашли, кроме пары стоящих такси. То есть вообще никаких признаков ни станции, ни даже остановки общественного транспорта. С нами такое будет случаться и далее в Катманду и Покхаре — либо карта быстро устаревает, либо неправильно ставят геоточки. В общем, решили пока отправиться в храмовый комплекс Пашупатинат.

По пути (а мы отправились своим ходом) моё внимание привлекла боковая калитка в заборе, из которой выходили туристы. Внутри оказался просторный двор с разлапистыми деревьями, большим храмом посредине и несколькими более мелкими ступками. Можно ходить, смотреть, фотографировать, обстановка расслабленная, но на всякий случай в уголке двора сидит охранник.

Снова миновали канализационную реку Багмати (так как мы движемся примерно в сторону аэропорта). Здесь она особенно контрастирует с сочной зеленью и цветущими кустами. Дальше станет понятно, почему река имеет такой вид, поскольку мы направляемся туда, откуда она течёт.

Интересно с пешеходного моста понаблюдать за хаотичным движением на дороге. Виден регулировщик на разделительной полосе, правда не очень понятно, что он там регулирует. Хотя далее нам встречались перекрёстки, где без регулировщика действительно не обойтись. А кое-где даже есть настоящие светофоры! Что касается транспорта, я бы сказал, что основной вид в Катманду — это мотоцикл и его производные. Например, вот эти кибитки на фото ниже — мотоциклетные тук-туки для перевозки местных. Они там внутри сидят, стоят и иногда даже свисают наружу с задней ступеньки.

На подходе к храмовому комплексу Пашупатинат надо оплатить вход — он составляет 1000 рупий = 600 рублей с человека. Есть и какие-то обходные пути, через которые вроде можно бесплатно пробраться, но мы не стали усложнять. После покупки билетов к нам сразу же прилип экскурсовод, который повёл нас по территории, скороговоркой рассказывая на английском про всё вокруг, но я далеко не всё понял из его слов. Кстати в Непале нужно всегда держать в уме, что если кто-то из местных что-то для тебя делает, то он как минимум будет ожидать от тебя денег, а скорее всего будет их напрямую клянчить.

Так вот, Пашупатинат — это место, где религиозные непальцы проводят церемонию кремации своих умерших родственников на берегу реки Багмати (тот самый чёрный канал), а прах смывают непосредственно в реку, которая считается священной, так как впадает в Ганг. Справа от моста (фотография выше) кремируют самые высокие касты и церемония стоит дороже всего.

Слева от моста кремируют людей попроще, и чем дальше от моста — тем дешевле. Мужчин сжигают 3 часа, женщин — 4 в связи с большим содержанием воды (жировой ткани) в организме. Основную часть праха смывают в реку, а пригоршню отдают родным, которые кладут её в кораблик из крупных листьев и спускают на реку, чтобы течение якобы унесло их в Ганг. Но при нас такой кораблик проплыл метров 30 и тут же утонул. В этой же воде купаются местные голуби, эту же воду пьют коровы, которые пасутся на берегу, и обезьянки, населяющие округу.

На территории комплекса расположен хоспис, где доживают свою жизнь тяжело больные, после чего их тут же и кремируют… Ещё здесь много почитателей разных непальских богов. На противоположном от кремации берегу у них сделана эдакая фан-зона, где они сидят под зонтами и принимают всех желающих (фотография над обезьянками) — что-то гадают, рассказывают, проводят некие обряды. Но мы в этом не разбираемся, просто посмотрели со стороны. Есть и сатху — это «просветлённые». Чаще всего они ходят в оранжевых одеждах, ничего не делают и живут подаяниями, а квартируются в пещерах и сарайчиках на одном из скалистых берегов неподалёку.

Хитрый экскурсовод пытался нас заманить и сфоткаться с такими сатху (конечно за деньги), но я своевременно раскусил его намерение, и он, слегка огорчившись, показал нам «бесплатных» сатху (на фото выше). Много здесь на территории всякого древнего и интересного, но мы были не подготовлены в теоретическом плане, так что просто ходили и хлопали глазами.

Вот эти склепики (их тут десятки) я бы посчитал захоронениями каких-нибудь богатых людей или даже семей. Но экскурсовод вроде говорил, что это фейковые захоронения, и есть только одно настоящее. Позже я заглянул внутрь «настоящего» и увидел там склад пустых пластиковых бутылок от кулера. В общем, непонятно.

Практически рядом с каждым склепиком сидит каменный бык, а перед быком — лингамус — символ мужского и женского начал. Со слов нашего провожатого молодые непальские семьи приезжают сюда, если у них не получается завести детей. А некоторые лингамусы лежат без центрального стержня — их воровали мусульмане (но в какую эпоху я не разобрал).

В общем, теперь понятно, почему река, текущая по городу, имеет чёрный цвет. Хотя и в Пашупатинат она заходит не сильно чище. Экскурсовод откланялся и начал клянчить деньги, хотя я уверен, что его услуга входит в стоимость билета. Он очень хотел 1000 рупий, но я дал ему 200 и сказал, что больше у меня нет. Походили ещё немного по комплексу самостоятельно. Довольно странное и необычное место.

Следующим пунктом нашей прогулки была ступа Боднатх — основной центр тибетского буддизма в Непале. Добраться туда можно прямо из Пашупатината вверх по лестнице и ещё пару километров по городским кварталам. Купили в ларьке питьевой воды и полюбовались на обезьянок. Одна сидела на столе и пила остатки кока-колы из бутылки, вторая подбирала на обочине пакетики из под сока, надкусывала их и выливала остатки себе в рот.

Вход к ступе Боднатх тоже платный — 400 рупий = 240 рублей с человека. Она расположена на большой площади, окружённой практически по всему периметру домами, большая часть из которых — отели, кафе и магазины. То есть эдакий филиал Тамеля на окраине Катманду. Размеры ступы впечатляют. Мы обошли её по внешнему периметру пару раз — длина окружности получилась около 400 метров.

Весь периметр украшен окошками с занавесками, за которыми молитвенные барабаны. Нужно обходить ступу по часовой стрелке и крутить каждый из них (108 штук). Пока барабан крутится — молитва читается. Есть в Непале такой религиозный челлендж — обойти ступу Боднатх 108 раз и покрутить каждый из 108 барабанов. Мы посчитали, что получается расстояние около марафонской дистанции.

Помимо внешнего периметра есть ещё и внутренний — можно зайти в калитку с одной стороны. Вся окружность внутри заставлена маленькими металлическими чашами со свежей водой и плавающими в ней живыми цветами. Их там десятки тысяч. Трудно представить, как это поддерживается на такой жаре. Можно также подняться и на основание ступы по 13 ступеням (по числу шагов к нирване), но для этого надо разуться и оставить ботинки внизу. Мы не рискнули.

На внешней окружности есть специальное кормовое место для голубей, где мужик при нас разбрасывал какое-то зерно из большого тазика. Голубей здесь буквально тысячи (напомнило площадь Сан-Марко в Венеции, где я хоть и не был, но наслышан). В общем, ступа впечатляет масштабом, но без «вау».

Перед очередным заходом в поисках автобусной станции решили пообедать в одной из едален неподалёку от гостиницы. Взяли чоумейн (жареная лапша с овощами) — 150 рупий, тхукпу — густой суп с макаронами, овощами и мясом — 160 рупий, мо-мо за 195, овощной суп за 170 и пару бутылок колы по 70 рупий — в переводе на рубли около 500 рублей на двоих. Порции были очень большие и очень острые (самые острые за весь Непал), так что это было единственным местом, где мы не доели.

Пока отдыхали, вычитали в интернете, что сейчас все автобусы ходят с нового автовокзала Naya Bus Station, поэтому отправились туда. По форуму Винского у меня отложилось в памяти, что есть два вида автобусов — Local bus, на которых ездят местные со всеми вытекающими и Tourist Bus, на которых возят только туристов, и в которых есть кондиционеры.

Дорога на вокзал проходит частично вдоль ККАДа — кольцевой дороги Катманду. В лучах заходящего солнца вид был абсолютно постапокалиптический. Сам же вокзал оказался огромной площадью, заполненной автобусами, часть из которых ночевала, часть грузилась пассажирами. Нигде ни слова на английском — все надписи на непали. Походили — посмотрели. Нашли в центре здание, похожее на вокзал. Внутри пара десятков касс, все надписи также на непали.

Тут же прилипают разные агенты, которые начинают спрашивать, куда нам надо. Удалось у одного узнать, что касса до Бесисахара — номер 21. В кассе пояснили, что есть автобус в 7 и в 8 часов утра, но это Local Bus, а туристических до Бесисахара не существует. Мы не спешили им верить, но туристических автобусов так и не нашли, хотя поспрашивали ещё разных людей на улице. В итоге решили пока не покупать билеты, вернуться в гостиницу и ещё раз прошерстить интернет.

Как позже выяснилось (уточнили у паренька на ресепшене гостиницы), туристических автобусов до Бесисахара действительно нет, поэтому было решено встать пораньше, приехать на вокзал к 6 утра и купить билет на тот самый 7-часовой автобус. Но это уже история следующего дня.

Галерея 30 марта: